Hohenheimer Wirtschaftshistoriker partizipieren mit rund 390.000 € an der zweiten Phase des DFG-Schwerpunktprogramms 1859 [07.02.19]

Unter dem Titel „Erfahrung und Erwartung. Historische Grundlagen ökonomischen Handelns“ fördert die DFG bereits seit 2015 ein Schwerpunktprogramm. In zahlreichen Teilprojekten wird das Verhältnis von historischer Erfahrung und ökonomischer Erwartungsbildung auf verschiedenen Themenfeldern untersucht. In der seit Januar 2019 laufenden, zweiten Förderperiode wurden zwei Teilprojekte für die Universität Hohenheim bewilligt.Prof. Sibylle Lehmann-Hasemeyer, Ph.D., Leiterin des Fachgebiets 520J, erhält rund 300.000 Euro Förderung für das Teilprojekt „Personal Experiences ans Savings Behaviour“. Spartätigkeit vermittelt, so die Idee hinter dem Projekt, als beobachtbares und in der Regel gut dokumentiertes Ereignis, Informationen über Erwartungen über zukünftige Ereignisse, die so nicht direkt beobachtbar sind. So ist die Spartätigkeit eines Haushalts beispielsweise höher, wenn er hohe Ausgaben in der Zukunft erwartet (Hausbau, Ausbildung Kinder) oder sich gegen negative Schocks (Krankheit, Arbeitslosigkeit) absichern möchte. Ein Rückgang der Spartätigkeit ist unter anderem zu erwarten, wenn der Sparer auf Grundlage neuer Informationen befürchten muss, dass seine Einlagen durch ökonomische oder politische Krisen (Inflation, Staatsbankrott, Krieg, Enteignung durch Unrechtsstaat) bedroht werden.

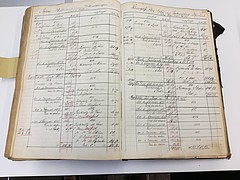

Sibylle Lehmann-Hasemeyer untersucht auf dieser Grundlage das Sparverhalten deutscher Haushalte zwischen 1871 und 1970 anhand historischer Dokumente und setzt es mit mehreren ökonomischen und politischen Krisen ins Verhältnis. Dies folgt der Annahme, dass es maßgeblich von den persönlichen Erfahrungen eines Sparers abhängt, welche Erwartungen er bildet und Entscheidungen er trifft. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, auf Grundlage welcher Informationen die Sparer zu ihren pessimistischen oder optimistischen Erwartungen gelangen.

Dr. Fabian Wahl, Postdoc am selben Fachgebiet, leitet das zweite Teilprojekt mit der Überschrift: Origins and Consequences of Regional Indentity“. Er erhält dafür gut 87.000 Euro DFG-Mittel. Sein Projekt untersucht empirisch die historischen Wurzeln regionaler Identität in Deutschland und ihre politischen und ökonomischen Konsequenzen (für internationalen Handel, Präferenzen für Föderalismus, Migration oder gegenüber der Europäischen Union, Vertrauen/ Sozialkapital und Kooperationsfähigkeit). Die Haupthypothese ist, dass Menschen die in einer Region mit historischer starker politischer Instabilität leben, eine schwächere regionalen Identität aufweisen als solche welche in einer Region mit hoher politischer Stabilität gelebt haben. Dies soll anhand der Zahl an historischer Staaten zu der eine Region/Gemeinde gehört haben gemessen werden. Regionale Identität wird sowohl anhand von Survey Daten aus dem SOEP usw. gemessen, aber auch anhand neu zu erhebender Variablen wie Straßennamen mit regionalen Bezug, der Anzahl an Altkreise-Kfz-Kennzeichen und aus selbst durchgeführten Umfragen und Experimenten.

Um einen kausalen Effekt zu identifizieren, wird als Instrument Variation in der politischen Instabilität ausgenutzt, welche dadurch erzeugt wird, dass Staaten verschwunden sind, weil ihr Herrscher ohne männlichen Nachkommen gestorben ist (zum Beispiel im Krieg)